こんにちは、Tomです。

育児ってとても大変ですよね。

しかもそれが

「ワンオペでの育児と仕事の両立」

となると、心身ともに

疲弊してしまいますよね。

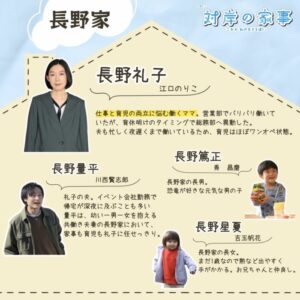

『対岸の家事』第3話で、

江口のりこさん演じる長野礼子の働き方は、

共働きが多くなった現代社会を

象徴していますよね。

バリバリのキャリアウーマンとして働く中、

子どもの急な病気でまた休みを申請…

結局、仕事と育児の板挟み、

なんて経験がある人もいるかと思います。

なぜ育児と仕事の両立が大変なのか、

働くパパママにとって

本当に理想的な両立像とは

何なのでしょうか。

SNSの声も交えながら、

具体的な解決策をわかりやすくご提案します。

育児と仕事の両立がなぜ難しいの?

第話月日(火)よる時放送

『 #対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』˗ˋˏ 第3話切り抜き ˎˊ˗

『私の気持ちなんか分かるわけない…!』

にて第1話〜第3話無料見逃し配信中!

https://t.co/FLDeQC0XDq-ℕにて全話配信中!

https://t.co/u3B1rsagVQ… pic.twitter.com/Azk1FRhUge— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) April 20, 2025

出典元:https://x.com/taigan_tbs/status/1913920775155073184から出典

働くパパやママにとって、

朝の保育園送迎から夜の寝かしつけまで、

毎日がタイムトライアルですよね。

仕事が終わっても育児や家事に追われ、

朝起きて、「朝が来てしまった」

と思って目覚める母親(父親もいますが)は

きっと多いはずです。

そんな経験をお持ちの方は多いはずです。

たとえ国や自治体が

育児休業制度や在宅勤務、

時短勤務を整えたとしても、

実際に活用しづらいハードルや

周囲の理解不足が、

現場の過酷さを生んでいますよね。

ある日、子どもが発熱したら

預け先が見つからない、

保育園を一度休ませると

登園回数のノルマに影響すると聞いて

「結局、休めない…」

と頭を抱える人も少なくありません。

社会の仕組みと職場の風土、

さらに夫婦間の連携が

三位一体となってこそ、

ようやく両立の土台が築けるのだと

痛感しますよね。

育児に無関心な夫が浮き彫りにするもの

TBSドラマ『対岸の家事』第3話で、

仕事を優先するあまり看病を断る

長野礼子さんの夫

量平(川西賢志郎)さんの態度には、

「まさに我が家と同じ…!」

と共感した視聴者が続出しました。

量平さんはイベント会社勤務で

帰宅はいつも深夜。

「同僚に迷惑をかけたくない」と言い張り、

詩穂さんの必死の頼みを拒否、

長野礼子さんはほぼワンオペ育児の状態です。

ネットでも夫・量平さんの対応に

激怒する声がかなりありました。

対岸の家事見るたびに思うけど江口のりこが1人で家事育児に奔走してて、共働きなのに妻に100%家事育児を丸投げしてる旦那が激務とはいえありえなさすぎる。でも職場の人や友達の話を聞いてもこのパターン本当に多いんだよね。何よりもまず最初に旦那と話し合わないといけないのにね

— 背脂 (@tsunoda_hiro17) April 15, 2025

出典元:https://x.com/tsunoda_hiro17/status/1912144412123308410から出典

対岸の家事

ほんま、川西!!!!ってなってる←

お前だ!お前が育児を「じぶんごと」にしたら

江口のりこは救われる!

感情移入しすぎるドラマ。冷静に冷静に。笑

うちも仕事休むの私が当たり前みたいなとこあって

あれなんなの?なぜ、私だけが

あっちこっち連絡して、仕事調整してんの?— りんこmama(4y&2y&7m) (@mama43965173) April 16, 2025

出典元:https://x.com/mama43965173/status/1912496176063971567から出典

なぜこんなにも育児に対する感覚が

夫と妻の間で違うのでしょうか?

「同僚に迷惑はかけられない」というのは、

夫も妻も働く環境では全く同じですよね。

その背景には、まだ根強く残る

「育児は妻の仕事」という社会的偏見が

あるように感じます。

ドラマの中で、

江口のりこさん演じる長野礼子さんのように

フルタイムで働きながら、

急な子供の病気への対応は

簡単なことではありません。

残った仕事の引き継ぎやその調整など、

精神的な負担もかなりのものです。

制度は整っても、

利用する側の精神的負担や

仕事を振られた側の業務の負担など

運用面での課題はまだまだ多いですよね。

夫婦共働きが

当たり前になりつつある現代では、

育児と仕事の両立には

夫婦の協力が必要不可欠です。

しかしながら、

夫婦で協力し情報を共有しないと、

互いの負担は見えにくいものです。

だからこそ、

在宅勤務やフレキシブルな勤務シフト、

さらには夫の育児休業取得などを組み合わせ、

夫も育児や家事に対して協力し、

育児時間を「見える化」することが

大切になりますよね。

子どもの急な病気、どう対応する?

インフルエンザ、おたふく風邪、

突発性発疹などなど。

予告なしに襲いかかる子どもの病気は、

働く親にとって(働く親だけではありませんが)

いつも不意打ちです。

病児保育は利用可能枠が限られ、

当日予約が難しい場合も多いですし、

民間の一時保育サービスは

費用が高額になりがちです。

そのため、

平時から複数の選択肢をリストアップし、

幼稚園や小学校、自治体サービス、

ママ友ネットワークなどを

共有しておくことが、

いざというときの精神的な余裕につながります。

そして、職場にも

「急な欠勤や時短が必要になる可能性がある」

と前もって伝えておくことで、

いざというときに協力を得やすくなります。

これらは

地味な準備に思えるかもしれませんが、

実際に心のバッファ(予備)として機能し、

「大丈夫かもしれない」

という安心感を生み出してくれるものです。

とはいえ、

当然仕事にも影響が出ますし、

同僚や上司に対して

「迷惑をかけて申し訳ない」

という気持ちが、

心理的な負担にもなりますよね。

“5日で8万円”の決断に寄せられた賛否

詩穂さんが

を設定した場面は、

ドラマならではのショッキングな演出でした。

しかし、視聴後のSNSには

「専門家に預けるならこのくらいの相場なのかもしれない」

という意見と、

という厳しい声が共存していました。

実際の民間病児保育では、

2時間あたり数千円の料金設定が

一般的ですが、

平日フルタイムで預けると

合計で数万円となるケースも

珍しくありません。

つまり、

ドラマの設定は極端に過ぎるようでいて、

実は現実の課題を意図的に大きく設定

しているとも言えますよね。

ただ、ママ友に数時間預ける

という話ならわかりますが、

おたふく風邪の子供を

5日も預かるとなると、

ちょっと難しいですよね。

自分の子供の育児だけでも

かなりの負担ですし、

複数の育児は一人の育児とは

負担も全く違いますよね。

ドラマの設定では、

おたふく風邪の免疫があるとのことでしたが、

現実では難しいかもしれません。

SNSで見えたリアルな声

放送後に #肩代わり制度 や #おたふく風邪8万 がXでトレンド入りし、パパママたちが本音を連投しました。

「昨夜チラ見してあまりにも自分と重なり辛くて見るのをやめました、、、過去を思い出してしまうから。 でも子育てをしながら働く女性が生きやすい社会とは何かを私なりに今の会社で出来る限り実践してきました。(会社で初の産休育休取得者だった) 自分事だと認識してくれる男性が増える事を期待、、、」

「対岸の家事 観ていて、辛い。辛い。辛い。 働くママあるある。 病気の時のお迎え… いつもいつも連絡来るのはお母さんなんだよ。 帰らせて下さい。 って言うの本当にいつも辛かった… 子供にも無理させてたし。」

といったアイデアが飛び交い、同じ悩みを抱える仲間が思わず「いいね!」を連打している様子が伺えます。

こうした声は、制度を一方的に押し付けるのではなく、利用者視点に立った改善ポイントを示しています。

たとえば、

・利用者同士のマッチングサービスを導入する

といった提案が具体的で、実現すれば大きな助けになるでしょう。

根本的な課題と理想の両立像

では、なぜ育児と仕事の両立はここまで解決しにくいのでしょうか。

まず、法律や制度の整備は進んでも、現場の運用ルールや職場文化が追いついていない点が大きな原因です。

- 制度自体を知らない

- 申請手続きを面倒だと感じる

- 相談窓口が分かりにくい

こうしたハードルを一つずつ取り除くことが急務です。

利用したい人、使用しなければ成り立たない人など、人によって状況は違うでしょうが、利用しづらい環境の改善こそ一番必要なことですよね。

無関心な夫

また、夫婦間でのコミュニケーションが不足し、一人で抱え込んでしまうケースも多く見られます。

特に夫の「親」という考え方が、母親と違いすぎるのが問題です。

妊娠中から母親として準備し、体にダメージのある出産直後から育児が始まる母親とでは差が出るのも無理はありませんが、母親も最初から母親としてなんでも知っているわけではありません。

育児しながら、あーでもない、こーでもないと試行錯誤してきたのです。

わからないから母親に聞く、ましてや母親に押し付けるなんてことは母親の負担になるだけですよね。

もしかしたら、そんな人ほど専業主婦は働いていないと主張するのかもしれませんね。

理想的には夫婦がよく話し合い、家事育児の負担を見える化し、オンオフの切り替えを柔軟に行える体制を築くことが求められます。

そして、社会や企業が「育児は家庭の問題」という発想を捨て、積極的に支援リソースを確保・拡充することが、真の意味での安心感につながるはずです。

まとめ

育児と仕事の両立に悩む原因としては

制度と実態のズレ

夫婦間のコミュニケーション不足

社会全体の価値観の遅れ

が考えられますね。

ドラマ『対岸の家事』で描かれた世界は

極端なようでいて、

多くの方が感じる現実の苦悩を

象徴していますよね。

育児と仕事を両立するには、

夫婦での役割分担:在宅勤務や時短勤務を積極活用し、「見える化」する。

制度のブラッシュアップ:名称変更や利用ハードルの低減で、誰もが気軽に使える仕組みへ。

コミュニティの強化:ママ友・パパ友ネットワークや企業内サポートグループを制度化し、緊急時にも助け合える体制づくり。

すべてが連動して初めて成り立ちます。

育児と仕事は二人三脚。

まずは身近な人と情報を共有し、

「同じことを考えている仲間がいる」

と感じるだけで、心に余裕が生まれますよね。

これが、育児も仕事も笑顔で乗り切る

第一歩になるかもしれません。

ぜひ、今日から一歩を

踏み出してみてくださいね。